Chepstow城登城記

Chepstow競馬場には用事がなくなりましたが、それでもChepstowへと向かいます。なぜなら、私は既にChepstow→Southamptonの帰りの電車切符を買ってしまっているからです。

そんなわけで、Chepstow駅。Newportからの当日券は£4.75。800円~900円くらいです。こっちにいると感覚が麻痺しますが、最近は日本でもSuicaで済ませてしまうので、果たして自分の最寄り駅から800円払うとどこまで行けるのか、正直分かっていません。

それにしても、Walesに行く度に思うのですが、Walesという国はアルファベットを使いながら、どうやったらここまで英語の影響のない言語を守り続けることができたのでしょうか。これって凄いことのように思うんだけれど、そうじゃないんでしょうかね??

|

|

|

駅名表示

Gwentというのは”州”の意味らしい

”Cas”の意味は不明 |

電車 |

駅 |

で、てくてく歩きます。このあたりはWine Tradeで栄えたようです。下戸なのでブドウジュースには興味があってもワインには興味はありません。

そして、Chepstow城に到着!

|

|

|

|

|

外観

なんと勇壮な姿でしょう! |

この部分が気になります |

Gatehouse

ここから入ります |

時系列と旅行記を書く順番は前後しますので、実はイギリスの城について、きちんと旅行記を書くのはこれが初めてです(これまでにも20年前のウインザー城とかサウサンプトン城壁とかの旅行記は書いたけど)。

で、とりあえずパパパパパッとお城マニアの皆様の登城記を探したのですが、私の探索能力の低さもあいまって、なかなかいい感じのサイトが見つかりません。

このChepstow城はCADWの管轄下の城でして、CADWはメジャーな城についてはガイドブックを出しています。これ、私がイギリスにいるうちに買っておけばまったく問題がなかったのですが、馬券の成果が芳しくなかったこともあり、貧乏人の私がそんな大量にガイドブックを買えるはずもなく、買わないまま帰国してしまいました。そして、あらためてCADWのホームページから、ガイドブックの国際発送が可能か問い合わせをしてみたところ……「ダメ」とのこと。

Amazonで売りに出てないかな、と思って調べても、あっても旧版が変な値段で出てたりするので、あまり手が伸びません。今ふと思い立ってebayを検索したら相当量のガイドブックが売りに出ているのをはっけんしました。郵送料を入れても1500円を切ってるものもあり、ちょっと気になるけれど(イギリスなので、商品の品質・保存状態がどのレベルかは分からんけど)、とりあえずChepstowに関しては今から注文して到着を待っていたら旅行記熱が冷めるので相手にしないことにします。

日本語文献としては、「イギリスの古城」(太田静六氏)という本が気になるのですが、Amazon中古で8000円ついていて(定価3000円+税)、ちょっと手を出すのに勇気が要ります。ちょっと距離はあるけれど自分が使える図書館にあるようなので、とりあえず借りることは検討してますが……。また、「イギリスの古城を旅する」(西野博道氏)という本は持っておりますが、Chepstow城は触れられておりません。

Walesの城、ということで、自分が買った本はAlan Phillipsによる“Castles and Fortifications of Wales”のみであります。これはChepstowについても触れられていて、しかも文章も平易なので助かります。

これを書いていてふと思ったのですが、「イギリスの古城」というときの「古城」という言葉。日本の城ではあまり使わない用語のような気がします。「日本の古城」で検索すると、「日本の古城・名城100の興亡史話」という名前の学研の本(鈴木亨氏)ばかり出てきます。これは、イギリスでは現役でウインザー城などの城を城として使っているから、ということなのでしょうかね?

日本語のサイトとしては、こちらのイギリスの古城散歩というブログをようやく発見。歴史をふまえてしっかりと解説されており、素晴らしいブログです。「イギリス 古城」とかで検索すると、とにかく旅行代理店まわりの記事ばかり出てくるので、こういうサイトは非常に貴重だし、もっと検索で上に出てくるようになってほしいものです。

英語サイトで今回参照したのは以下のサイトです。一番上のサイトがかなり詳しい。

★ Ancient and medieval architecture

→ https://medievalheritage.eu/en/main-page/heritage/wales/chepstow-castle/

★ World History Encyclopedia

→ https://www.worldhistory.org/Chepstow_Castle/

★ Castles of Wales

→ http://www.castlewales.com/chepstow.html

★ Lego Castles

→ http://www.carneycastle.com/Chepstow/index.htm

※ 本来はLegoブロックを使ってイギリスの古城を作る、というサイトなのだと思うのだけれど、引用資料(おそらく孫引きで、多分無断使用)が便利

こんな日本の泡沫サイトに偉大なる大英帝国民がやってくることはないでしょうから、私もとりあえず画像をいくつか無断引用させていただきます。引用元は上記サイトのいずれか(基本的にはAncient

and medieval architecture)です。

|

|

|

|

|

|

| ガイドブックは国内販売のみらしい…… |

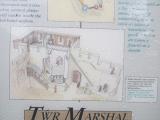

現地パンフ

(自分が貰ったものでなく、

拾いもの) |

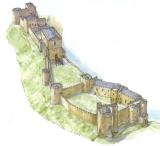

縄張り図 |

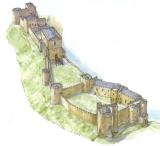

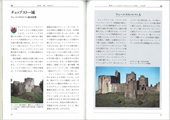

鳥瞰図

14世紀頃のChepstow城 |

上空写真 |

|

|

|

|

|

|

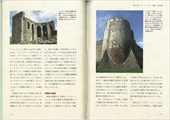

Keepの建設状況

左が1100年頃、右が1250年頃 |

Ancient and medieval architectureから孫引きした鳥瞰図

左から、1100年ころ、1245年頃、14世紀、16世紀 |

というわけで、上記サイトを参照しつつ、いざ入場。

Chepstow城は、本来はこの角度から見るべき城ではなく(それでも美しいのだけど)、ワイ川を北方面の防御として、ワイ側の崖の上にそびえ立っている姿を見るのが最も美しいと思うところですが、とりあえず早く入らないと締め切りを食らってしまうのであります。

1 Gatehouse

入場は北東にあるGatehouseからです。

イギリスでこういう石の城を見ると、地震の無い国が好き勝手に石を積んで、それが崩れずに数百年維持されていてうらやましいなあ、と漠然と思ってしまうのですが、あらためて写真を見ると、さりげなく待ち受けるこのGatehouseの高さに驚かされます。日本で楼門なり櫓門なりがあるとして、木造建築だとなかなかこの高さにはならないですよね。

現地解説によると、1189年の直後に建設され、Twin Tower Gatehouseとしてはイギリス最古のものの可能性があるとのことです。

鳥瞰図を見ていると、時期にっよって(13~15世紀くらい?)は、Gateの前に囲いができています。囲いが取っ払われた理由はなんなのだろうか。囲いがあった方が守りは堅そうだけど、堅く守る必要が無くなったのかな?

|

|

|

|

|

| 解説 |

入っていきます |

入場時間ギリギリでした |

パンフレット |

2 Kitchen

入ってまず右手がキッチンです。

正直写真を見返してもイマイチどこがKitchenだったのかちょっとはっきりしません。ううむ、時間がなかったのでかなりバタバタと城を見たのがいかんな……。

|

|

|

|

|

|

|

|

| 解説 |

写真を見返しても、これがどの部分なのかが分からない |

Kitchen区画に入ったところ |

ここからワイ川を見下ろした図 |

これがどこかも分からない |

3 Lower Bailey

このChepstow城、外観からは想像がつかないのですが、中のBailey(Bailey自体が中庭という意味なので中のBaileyという表現は間違っているのだが)が平坦じゃありません。

日本の中世城郭だと、このような曲輪には御殿なりなんなりの建物が建てられることが多いんじゃないかと思うところですが、ここは純粋に中庭だったっぽいですね。それにしても、平坦じゃないとなると純粋に不便じゃなかったのだろうか。

で、このChepstow城にはLower Bailey、Middle Bailey、Upper Baileyと、3つの中庭があります。これを三の丸二の丸本丸と呼んでしまうとさすがに誤解が大きくなりそうなので、止むなくそのままの表現を使います。

|

|

|

|

|

|

|

Gatehouse方向

既に入場時間経過で閉鎖されてます |

Marten's Tower |

Lower BaileyのUpper方向を見上げる

こうやってみると結構な傾斜です |

Castle Development

自分がパクってきた画像がここにあります |

|

|

|

|

|

|

|

| ぐる~っと左回りに一周撮影します |

4 Great Hall

Lower BaileyからUpperを見て右手にある建物、ガイドブックなどには特に名前の表示がないのですが、中の看板では”Great Hall”という名前がついていたのでとりあえずこれが名前なのでしょう。まあ、大ホールというのは建物の中の大きなホールを指していう言葉ですから、建物それ自体はGreat

Hallではないような気もしますが、建物の名前が分からないので、とりあえず余計なことは考えないことにします。

このあたりに展示されているのが、古くからある扉です。BBCでもChepstow Castle gates 'oldest in Europe'などという記事が出ています。天下のBBC様がおっしゃっていると、権威と歴史に弱い私はすぐに平伏してしまいます。このドアは、年輪年代学によって1159年~89年の間にできたものとされている、ようです。その結果、現在では、ヨーロッパの中で現存する最も古い城扉であるとされているとのことであります。文系の私には、扉に使われた木の年代が1190年よりも前のものであることの証明はできても、扉としてつくられたのが1190年よりも前であることの証明が難しいような気がしてなりません。科学って凄いなあ。

|

|

|

|

|

| Great Hall前からUpperを見る |

Great Hallへ |

現存するヨーロッパ最古の城郭用扉 |

なお、色々と解説板を見ていると、ここにWine Cellarがあることがアピールされまくっていますが、下戸なこともあって、私は完全にスルーしています。

|

|

|

|

|

|

| 解説板 |

Upper方向 |

Lower方向

多分中心から下に降りる

階段を進んだ先が

Wine Cellarです |

登りは立入禁止 |

5 Middle Baileyへの虎口

Great Hallの見学を終えて、進んでいきます。なにしろ、時間がありません。なのに、なにを思ったか自撮り撮影してました。それなりにテンションが高かったのだと思われます。

Lower BaileyからMiddle Baileyへは、虎口的な場所を抜けていくことになります。壁のあたりは解説には”Site of Tudor

Lodging”と書かれておりますが、変遷図をみるかぎり、14世紀ころにはLower Bailey内に建物があったようなので、それを指しているのではないでしょうか。

それよりも、この虎口、なかなかに凝っていて、ちょっと興奮します。円形の塔をまわるように進む、ヨーロッパ版升形虎口ともいうべきものです(曲線的だから「升形」はおかしいんだけど)。構造としては外升形ですね。

なお、あらためて写真を見ると、円形の塔に、なにか解説が貼られているのが見えます。ううむ、これを見落とすとは……。自撮りしてる場合じゃないだろ。

|

|

|

|

|

|

|

多分セルフタイマー使って

自撮りしたものです |

壁際 |

円形の塔のまわりを回っていくようにすすみます

その先が、Middle Baileyです |

Middle Baileyへ |

6 Middle Bailey

そして、Middle Baileyに入ります。さっきもみたとおり、Baileyとは中庭の意味。Middleは言うまでもなく真ん中の意味ですから、中中庭ということになります。

ここMiddle Baileyも、先ほど同様、あるいはそれ以上に全体的に上り勾配です。先ほどの城の変遷図を見てもここには建物がなかったようですね。

|

|

|

|

|

|

|

| Middle Baileyに出たところから、ぐるっと左方向に見回す |

Lower Bailey側の建物。虎口を抜けたところです |

|

|

|

|

|

|

|

ワイ川方向

けっこうな傾斜です |

ワイ川側からぐるっと見る |

ワイ川を見下ろして、Lower Bailey方向をぐるっと見る |

7 Great Tower(Keep)と脇の道

さらに登っていきます。目の前にはGreat Towerが見えます。ぱっと見、こちら側に向けて扉っぽいのが1つあるのですが、目の前の階段からそこには入れないようです。

ただ、実際にはよじ登りたい人は自由によじ登れるような雰囲気があります。アクションゲームだったら、多分ここから入れる感じですね。RPGだったら簡単なアイテム持ってきて登る感じでしょうか。

もしこれが最初から引っかけ目的でつくられていたとすれば、大変興味深いですが……。変遷図を見る限り、昔はここに向けて登る木の階段があったようで、これを木造にしたということは、日本の木の橋のように、いざというときには簡単に壊せるようにする目的があったのかな??

|

|

|

|

| Great Tower |

奥への道

左上に向かう階段から

Great Towerに入れそうで入れない |

先を見る |

Middle Baileyを見下ろす |

そんなわけで、Great Towerに入るには、脇の道を進まなければなりません。

脇の道の右手には今も岩が露出していて、非常に滑りやすいです。これも、意図的に滑りやすい岩を置いているのでしょうか。それとも、滑りやすくなったのは現代の人間が上を歩きまくったからなのかな。

城の変遷図を見ていると、時期によってはこの脇の道にも屋根がついて覆われていたような時期があったみたいですね。

|

|

|

|

|

|

|

| 脇の道 |

岩がツルツル |

狭間……なのかな? |

Middle Bailey方向 |

そして、Great Tower内部。安全なRiverside・ワイ川側にしか窓がなかった、というこだわりが嬉しいですね。こういう「城」としての機能情報が大好きなのです。

そして、このGreat Towerは3期にわたって増改築がなされたとのこと。木の部分はもはや存在しないし、解説板に乗っているのは外から見た鳥瞰図だけなので、中のことについてはこちらの妄想力が試されます。

奥の右上に穴が2つあいているのが非常に気になります。ぱっと見、戦争でドイツ軍の空襲にやられたか、と思いたくなってしまうのだけれど、それにしては壁の分厚さと穴の綺麗さが釣り合ってない気がするので、ここには何か飾りがあってそれが取れただけな気がします。

なお、自分の写真を見てびっくりするのが、一方向(ワイ川側を右手に取っている方向)の写真しか残されていないことです。時間的・精神的に余裕があったら、絶対逆方向の写真も撮るはずなんだけど、時間がなかったのかな?今写真を見返すと、奥の方に解説板があるのが見えるんだけれど、私が撮った解説板は果たしてこの解説板だったのか、それともこのGreat

Towerの解説板は2つあったのか……。

8 Upper Bailey & Marshal's Tower

さあ、Great Tower脇の道を抜けると、いよいよUpper Baileyです。おそらく日本で言うところの天守・本丸御殿的なものは先ほどのGreat

Towerなので、別にここが本丸、というわけではないのでしょう。

このUpper Baileyは非常に細長い区画で、ここも建物を設置するというよりも、純粋に広場的な場所だったんでしょうね。

|

|

|

|

|

|

|

| Upper Baileyです |

Great Towerを振り返る |

アップで

これを見る限り、

ここには背の低い

建物があったのかな? |

Upper Baileyの右手前から、ワイ川を見下ろす

かなり趣のある断崖絶壁です |

イギリスあるある

無造作に置かれた

よく分からない兵士 |

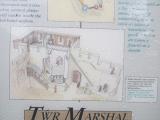

そして、この先にあるBarbicanとの虎口を守る位置に立つのが、Marshal's Tower。そして、そのTowerから南側(川の反対側)に沿うように、城壁沿いに高い廊下があります。

Marshalというのはてっきりそのまんまの軍司令官(元帥)的な意味かと思ったら、どうもそうではなく、William Marshalという人がつくったようです。そして、解説によると、内部が壊されたのは、城壁沿いの廊下をつくるとき、というのだから、自分の見立てがいかに間違いまくってたかがよく分かります。解説にある”domestic

use”という目的は、正直なところ分かったような分からないような感じなんですが、とりあえず外敵に対する防御目的の塔ではなく、日本でいう本丸御殿的な役割だった、ということなのではなかろうかと思います。

いずれにしても、石造りの建物は壊しても痕跡が残ってしまうわけで、破壊するのも一苦労ですね。

|

|

|

|

|

|

|

Barbicanへの虎口

ここは直線的です |

解説板 |

高廊下からUpper Baileyをぐるっと |

|

|

|

|

|

|

|

| 狭間からの眺め |

あらためて、Middle Bailey方向 |

ここからも先に進めます

(この写真を撮ったのは帰路) |

破壊されているMarshal's Tower |

|

9 Barbican

Barbicanの意味を検索したら、Weblioさんは「(城などの)楼門、橋楼」、アルク英辞郎は「《城》外堡◆城や町への出入り口にあたる門や跳ね橋に設けられた塔および通路を守る強固な壁から成る防御施設。」と出してきました。楼門と橋楼じゃ意味が違いすぎるだろう、と、私のような急増お城マニアでも思うのですが、まあ外の出丸という程度の意味に捉えておけばいいのではないかと思います。

このBarbican、構造が非常に凝っています。まず、先ほどのBarbicanへの虎口を抜けると、木橋が待っています。その先の曲輪もアップダウンが激しく、そのまま橋の下の堀まで下りることができます。そして、その先にはUpper

Gatehouse。こちら側にも城門があります。日本でいうところの搦手ということになるでしょうか。木橋はこちらから攻め込まれたときに落としてUpper

Baileyへの侵入を防ぐのだと思われます。

|

|

|

|

|

|

|

虎口を抜けたところ

正面に木橋が現れます |

前に進むと

Gatehouseが正面に |

右手ではワイ川が湾曲してます |

解説板 |

|

|

|

|

|

|

|

| Southwest Tower |

Upper Gatehouse |

Upper Bailey/Marshal's Tower方向 |

堀 |

Marshal's Tower |

|

堀、といってもあくまでも城壁の中の堀です。この中でアップダウンをつくるのは興味深いです。

そして、おそらくこれは空堀だったんじゃないかと思うんですが、穴の先には何があったのだろうか……。単に水はけをよくするための排水口かな??

|

|

|

| 堀底からGatehouse方向 |

堀底から木橋方向 |

堀底のこの小さな入口の

先には何が……? |

さてさて。あらためてまずはSouthwest Towerに接近します。

こちらは一方だけ口を開けた円筒型になっております。この手の円筒型のタワーを見るといかにもヨーロッパのお城、という感じがしますね。

|

|

|

|

|

|

|

|

| 内側には無防備なSouthwest Tower |

中を覗く |

上にのぼります |

Upper Bailey方向 |

Barbican曲輪を見下ろす |

ワイ川方向 |

そして、Southwest TowerからそのままGatehouseへ移動できます。

|

|

|

|

|

|

| GatehouseからTowerを見る |

Gatehouse内部 |

下から見上げるGatehouseとその扉 |

10 Wall Walk

というわけで、これで一応Chepstow城をすべて見終えました。

Southwest Towerから、城壁の上を歩いてUpper Bailey・Marshal's Towerへと向かいます。

|

|

|

|

|

|

|

|

| Marshal's Tower方向 |

進みます |

さっきも使った画像

Marshal's Tower側から

Southwest Tower方向を |

Upper Baileyの城壁の上を歩きます |

Upper Baileyの城壁で振り返って

Barbican方向を見る |

どこで撮ったか忘れたけど

絶壁であります |

そんなわけで、場内探索終了。かなり駈け足になりましたが、それでも一通り見られて満足です。

縄張り図では分からないアップダウンを体感できたのがよかったな。やっぱり現地に行くと違いますね。そこから先の考察については、私に知識がなさ過ぎてどうしようもありません。

11 城外からの眺め

では最後に外をぶらつきます。段々暗くなってきていて、手ぶれを気にしなければいけない時間帯なんですが、気にしなかった能なしは私であります。

|

|

|

|

|

|

|

|

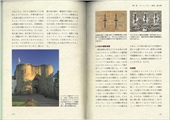

| 多分塔の石積みの補強なんだろうけれど、こういうのは気になります |

Lower Baileyの城壁 |

Marten's Tower |

あらためて正面から |

駐車場越しに |

後日加筆:なお、塔の石積みの補強なんだろう、と書いていた円塔の下部の三角形の出っ張りについて、後日、本(「中世ヨーロッパ城郭・築城歴史百科」)を眺めてたらまさにChepstow城の写真とともに説明がありました(面倒なのでファイル名はCaerphilly)。ここにはかっこよく「塔の蹴爪」という言葉が載っているのだけれど、「塔の蹴爪」で検索してもなにもヒットしませんでした。一体何なんだこのかっこいい名称は……。

なお、”Spur”というと、我々競馬好きは拍車を思い出してGolden Spur Trophyなどに思いをはせるのですが、拍車というのはそもそも”爪”から来てる用語なのでしょうね。

名前はさておき、こうして株を補強することで、塔が下から破壊されるのを防いでいる、ということのようです。日本だと扇の勾配で下部が膨らんで補強されているのですが、垂直に反り立つ塔をつくる場合はこのように下部を補強する、ということなのでしょうかね。

また、「中世ヨーロッパ城郭・築城歴史百科」には、Chepstow城の居住空間に関する解説もありました。ファイル名がCardiffなのは、Caerphilly城のことを書いているときにも気付かず、Cardiff城のことを書いているときにようやく気付いたからです。

元々は川の渡し場を管理するためのお城だったんですね。へぇ~。

もう1冊本から引用。

そして、ワイ川から城を眺めます。もうちょっと明るい時間に行きたかったな。自分が悪いんだけど。

Chepstowの街にはまだクリスマスの残骸的なイルミネーションが残っておりました。写真が下手すぎて特につけるべきコメントはないのだけど。

駅売店もまだクリスマス休暇中です。一人寂しく電車を待ちます。

Chepstow17:07発、Seven Tunnel Junctionで乗り換えて20分待って、Southampton Centralには20:03着、という行程であります。

|

|

|

|

|

|

|

|

| 駅に戻りました |

1月5日までお休み |

Chepstow駅 |

途中の乗換駅。Seven Tunnel Junction |

電車の中でもうちょっと真面目に読書して勉強すれば、今の人生もうちょっとマシになってる気がするんですが、まあそれが私の限界なのでしょう。悲しいことです。

後ろ向きの話はさておき、突然のレースキャンセルからそれなりに旅程を組み直して楽しむことができた、とは思っております。

なお、Chepstow競馬場には翌年訪問することになります。そして、そのおかげでのちにQueen Ann Stakesを勝つことになる馬を見ることが出来たのでした(なお、その事実に気付いたのはG1勝ちから5年以上経過後なのがどうしようもない)。

Kempton Park→ブレナヴォンで馬を見る

旅行記TOP/その他テーマ別