済州島発祥のトレッキングの一種のようですね

岩戸山古墳

5.岩戸山古墳 |

|

|

|

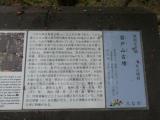

| 岩戸山古墳への案内 | 九州オルレというサッカーチームみたいな名称のものの案内 済州島発祥のトレッキングの一種のようですね |

||

|

|

|

|

| 岩戸山歴史文化交流館 いわいの郷。入口前には磐井の像 | |||

|

|

|

|

|

|

| 古墳周辺マップ | 解説 | 古墳への道 | 案内 | ||

|

|

|

|

|

| 下から登って別区に入る道がなんとなく虎口っぽかった | 広い原っぱですが、綺麗に草が揃っております | 句碑 | ||

|

|

|

|

|

| 北東側から別区を見る | 石人石馬のレプリカが並びます | |||

|

|

|

|

|

| 別区から古墳を見る | 南辺からぐるりと見回す | 解説 | ||

|

|

|

|

| フェアウェイ | 後円部 登ろうと思えば登れそうだけれど、なんとなく登る気になりませんでした |

||

|

|

|

|

| あらためて接近します | フェアウェイ | ||

|

|

||

| パノラマ | パノラマその2 | ||

|

|

|

|

| 接近したりしながら前方部を撮影 | |||

|

|

|

|

| 音声解説のQR ほかに誰もいなかったので 流しながら歩いてました |

前方部 | ここも登れそうな雰囲気 | |

|

|

|

|

|

|

| 前方部の西辺をぐるっと | ちょっと遠目から | ちょっと接近 | |||

|

|

|

|

| 前方部南西角 鳥居が見えます |

そこから、西の辺を見る | 石鳥居。近付くと、案外背が低い そして、扁額の文字は1文字目の「天」しか読めず |

|

|

|

|

|

|

| 石仏が並びます | 土台部分には個人名 | |||

|

|

|

|

|

|

| 鳥居 | その先の広場の様子 | 土俵 | 戦役記念碑 矢穴がそのまま残ってます |

||

|

|

|

|

|

|

| 広場から前方部を見る | 岩戸山古墳解説 | QR | |||

|

|

|

|

| 鳥居 | 拝殿 | 吉田大神宮 | |

|

|

|

|

| 祇園社 | 阿弥陀様は秘仏のようです | ||

|

|

|

|

| 石像猿田彦塔。文化財なのは真ん中の奴ではなく、向かって右の塔ですね | |||

|

|

|

|

| 後円部 | 別区に到着 | ||

|

|

|

|

|

|

| 解説 | 綺麗な円墳です | 入口 | |||

|

|

|

|

|

|

| 石室へ | 石室内 | 天井部 | 左右 | ちょっと引いたところから | |

|

|

|

|

|

|

| 入口 | 入口まわりの石 | 上から | おりながら | ||

|

|

|

|

|

|

| 祀られていた石仏 | 西側から岩戸山古墳を見る | 高床倉庫と竪穴住居 | |||

|

|

|

|

| 福島高校バス停 | 広川SAバス停への道 | ||

|

|

|

|

|

| 広川SAへの階段 | 工事中です | ここを歩きます | 建物 | |

|

|

|

|

|

| フードコート | 茶肉そば800円 | いきなり団子はここで購入 | ||

|

|

|

|

|

| 案内 | バス停へのトンネル | バス停に出ました | ||

|

|

|

|

|

| バス停からの眺め | 時刻表 | 座席指定制導入 私みたいに 行き当たりばったりの客には きつい改正 |

九州産交バスは Suicaなどから離脱 |

バス到着 |

|

|

|

| 到着 | とりあえず撮ってしまう | |